泰国留学生"自虐"6年,扭曲身体做道具,母亲替她记录下全过程(组图)

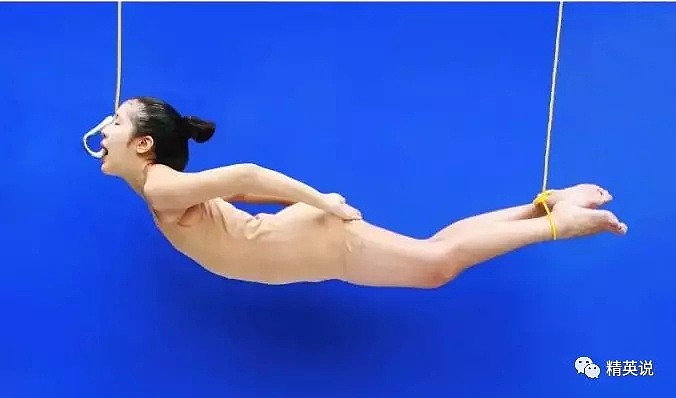

在糖果般斑斓艳丽的布景面前,画面中的女子将自己从绳索上吊起,闭上双眼,伸出双臂,支撑着两个宽扁的篮子。

此刻,米粒不断地从上方落下,先是涓涓细流,接着成了倾泻的洪流,不断落入她手中的篮中。

她,就是现年31岁的泰国艺术家Kawita Vatanajyankur。

自2012年以来,Kawita一直以近乎“自虐”的方式,创作这些“扭曲”的视频,并邀请自己的母亲协助拍摄。

在她的作品中,高饱和度的色彩如同大街上的广告牌、商品包装袋,让人感到美好和愉悦,但在华丽的表象之下,却充满了苦涩和折磨。

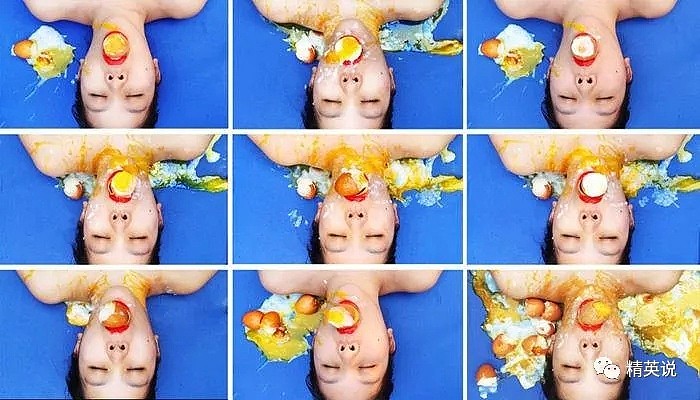

Kawita将自己的身体变为各种最直接的工具,甚至以脖子、肩膀、脚踝作为支撑,以自己的身体替代扫把、湿抹布、毛刷、簸箕…… 以此演绎着各类劳作时的场景。

60磅重的西瓜雨、两大篮香蕉、不断倾泻的白米雨,一切都轰然地倒在她身上…… 这些画面让人感到“难以承受”,但Kawita却没有丝毫表情。

事实上,Kawita的每一个动作都经过了严谨的策划,面对父权社会为女性定义的各类规范,一个自古以来的声音告诉女孩们——要听话、要温柔、要持家、要当个有操守的好女人。

Kawita希望以这样的方式,探讨女性在重复性劳动中,所承受的心理与生理层面的极限,并以此唤起社会对女性每天重复劳动的关注。

欲望是没有尽头的

艺术之外,现实生活中的Kawita长得甜美可人,有着白皙的皮肤和一头海藻般浓密的长发。

出生于泰国曼谷一个富裕家庭的她,父亲是泰国人尽皆知的电影业大亨,举办过多次曼谷电影节,家中成员也大多是律师、法官。

从小,Kawita就过着养尊处优的富家女生活。

但在无忧无虑的生活背后,却是Kawita的父亲为此付出的生命代价。

在Kawita的记忆里,父亲“在24小时里,可以说23小时都在工作”,这个对家人疼爱有加的慈父,对自己却无比苛刻。

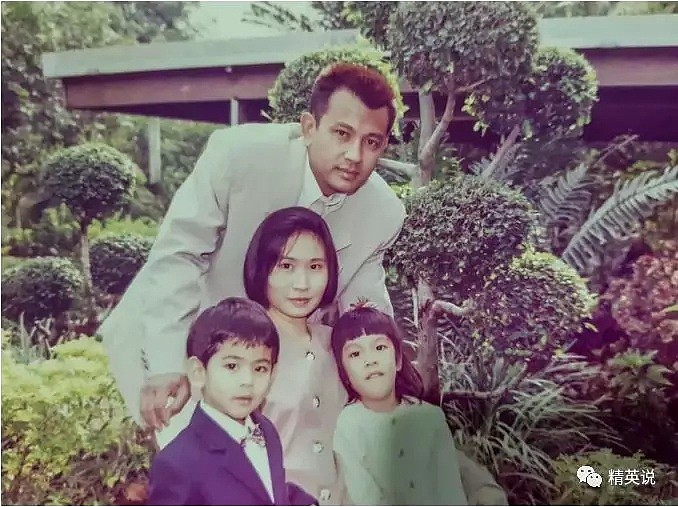

Kawita(右)与爸爸妈妈和弟弟

在她18岁那年,父亲终于因过度劳累去世。而这段经历也对Kawita看待事物的价值观,产生了巨大的影响。

Kawita至今还记得,父亲在去世前拉着她的手,走到家里的院子,喃喃自语道:“这棵树一直在我们家吗?我怎么从来没发现它这么美!”

对于成功、金钱、地位和名望的渴望,让Kawita的父亲一生都在无止境地劳动。但欲望是没有尽头的,却让他对身边美好的事物视而不见。

而后,这种不知停歇的劳动状态,都被Kawita一五一十地反映在了自己的作品里。

从2011年起,Kawita开始了《工具》系列的创作。她把自己的身体变成工具,一遍遍重复劳动,并请母亲用摄影机记录下来。

在《正义之秤》里,Kawita将自己的身体化身为秤,用单杠支撑着腹部、脖子和脚踝,分别吊着一个菜篮。

垂坠在她脖子和腿的篮筐,被不断地投入新的蔬菜,随着篮筐的重量不断增加,Kawita一边努力保持平衡,同时忍受着双脚被篮筐勒紧的疼痛。

在上面这个视频中,Kawita的身体保持着瑜伽般的姿势,用尽全力以腿、腰、手一起协助,支撑起脚上塑料筐的重量。

举起的双脚则支撑着一个装满了大块西瓜的塑料筐,从上方砸来的西瓜不断撞击篮子,并溅在Kawita身上,但她却没有任何表情,以一种近乎决绝的方式坚持着。

在另一个作品中,Kawita将自己从绳索上吊起,闭上双眼,伸出双臂,支撑着两个宽扁的篮子。

米粒不断从Kawita上方落下,从涓涓的细流到倾泻的洪流,落入她手中的篮子里。倾盆落下的大米,让每一分、每一秒都变得艰难。

但在整个过程中,Kawita却尽力维持着表情不去变化。

“这很暴力,” Kawita说,“你看到了紧张、伤害和焦虑。” Kawita以这种方式,讥讽着现代泰国社会中,人与机器间普遍存在的失衡现象。

“我好像必须以一个 ‘泰国女人’ 的身份重新成长一次。”

父亲去世那年,Kawita还是墨尔本皇家理工大学的一名艺术生,自此,她决定大学一毕业就回到泰国,陪伴母亲和家人。

从小在澳大利亚墨尔本成长的Kawita,却在正式搬回家乡泰国曼谷居住后,突然发现自己竟然像是一个彻底的外来者,无法融入:

“我们的社会为女性立下各种角色设定,我们要做一些男人永远不用做的事情,当一个家庭的情感庇护所、主妇。我们既要努力工作以争取一定的社会地位,同时也被要求当一个被传统认可的 ‘好女人’。”

Kawita与母亲和弟弟

在泰国,经济和科技的发展并没有让女性从家庭关系的从属地位中解脱出来,很多条条框框都在定义着泰国女人想什么、做什么。

在当地的社会观念里,Kawita 发现有一些劳动工作,比如洗衣、筛米、剖瓜、秤菜、打扫、处理渔获等等,向来都只落在女人身上。在这机器即将取代人力的社会里,有一群女人却形同机器,日日夜夜地劳动着。

在这些无尽消耗女性时间和精力的重复性工作中,女性被当做工具一般,被使唤来使唤去。

面对当下强烈的文化冲突,Kawita 决定用艺术来提出她的疑虑——而她的创作媒介即是自己的身体。

她把自己的身体变成工具,一遍遍重复劳动,并请母亲用摄影机记录下来。

她化身“脏衣服”,以一种黑色幽默的方式不停地往筐子里掉;变成“面条”,不断地做重复的动作,被投入水中。

在Kawita的记忆里,照顾自己起居的女仆阿姨在家中工作了20年,曾经种田为生的阿姨成为了Kawita的灵感来源,她口中那些农民和工人的劳动故事,在不知不觉中成为了Kawita许多作品的原型。

为了更贴近了解工人们的现状,Kawita跑了好几个鱼市场和纺织工厂,与工人们聊天,观察他们的劳动,看机器是如何运转。

从了解这个行业、采访从业者,到回家构思如何将自己的身体还原成工具,再到一遍遍彩排与思考如何把自己变成工具,Kawita经历了很长的一段过程。

在创作《织布机》的时候,Kawita在工厂里观察到80%都是女工,她们虽然在操作机器,本人却一样机械、僵硬、面无表情。

在作品《吊钩》里,Kawita扮演一名被掉在鱼钩上的受害者,这一幕既像是一条待宰的鱼,又如同一名疲惫不堪的工人。

许多时候,女性面临的问题也许不是实质上的暴力,而是一种潜移默化的隐性压迫。在种种柔弱与韧性的对比中,女性坚毅的形象也渐渐浮现。

“疼痛是否可以被减轻或移除?”

在Kawita的作品中,她将自己模拟成劳动工具,把身体放置在一个极不舒服的位置,一个人反复操作,单独进行着这样看似痛苦的表演。

有时候只用一条绳子悬挂着,或是在杆上承担超乎想像的重量。

在这个作品中,Kawita将自己的身体当做升降机,上上下下地移动,来装载一筐木瓜。眼前的她完全被物化成了冰冷的工具,在与背后鲜活色彩的对比中,显得那么残酷。

而在整个过程中,Kawita的母亲作为助手,一直陪伴在她的身旁。

面对女儿每次希望突破生理极限的挑战,母亲当然无法眼睁睁地看着女儿受苦,总是会叫停。

拍摄幕后

在作品《削冰器》中,Kawita将整张脸嵌入冰块里,看着刀片离Kawita的脸越来越近,母女两人都感受到了直逼内心的恐惧。十秒钟后,Kawita的嘴唇和下巴已经开始麻木了,Kawita的妈妈大声说:“可以了,我拍到画面了,停止吧!”

但Kawita不去理会,她说服自己真正地成为一件物品、一个工具。

Kawita发现在挑战身体忍耐极限的过程中,可以渐渐放空头脑,“痛苦只在第一分钟内,四五分钟过去了,我的恐惧感和生理疼痛逐渐消失,我不再是我自己,我变成了作品里的工具。”

当被问到为何坚持这样极端的表演方式,她回答:

“我的艺术一部份也是在挑战我自己的极限。‘疼痛是否可以被减轻或移除?’ 这是我不断问自己的问题。”

人和工具的区别,在于是否拥有思考和感受。

为此Kawita 需要在表演时不断说服自己是 “不在场的”,把自我意识降到最低,才能真正将自己 “工具化”,成为一个没有感觉的器具。

一旦我移除了自己的存在感,我的感受也被移除了。

自2012年以来,Kawita一直以这种近乎扭曲和痛苦的方式为女性发声,表达着她的质疑和思考。

在日积月累的呈现中,Kawita也渐渐领悟到:“当我把自己的极限推得越来越远,我反而能在表演过程中获得很大的力量,一种由疼痛转化而来的巨大力量”。

也许,是艺术帮助她找到了更坚强的自己,以及在遵循传统之外,关于生命更真实的意义。

而在Kawita看来,如果自己的作品能够引发人们一丝丝的思考,她就心满意足了。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64