行为艺术之母曾被扒光凌辱 劈腿家暴苦恋12年(组图)

最近,行为艺术之母玛丽娜·阿布拉莫维奇,在展览现场“遭遇了一场行为艺术”。

在佛罗伦萨的一家画廊,玛丽娜在为自己的新书签售,超过1500人参加了活动。

当时袭击者拿着一张自制的肖像走近她,然后突然把肖像砸在她的头上。

被捕后,这名袭击者表示:“我必须为我的艺术做这件事。”

得知袭击者是一位51岁的捷克艺术家后,玛丽娜希望立即与他对谈。

“对他人的暴力行为不会成为艺术。”

从事了快50年行为艺术,已经被尊为“行为艺术之母”的阿布拉莫维奇这样说道:

“我也曾是个不出名的艺术家,但我从未伤害过任何人,我的艺术从前源于痛苦,后来源于爱。”

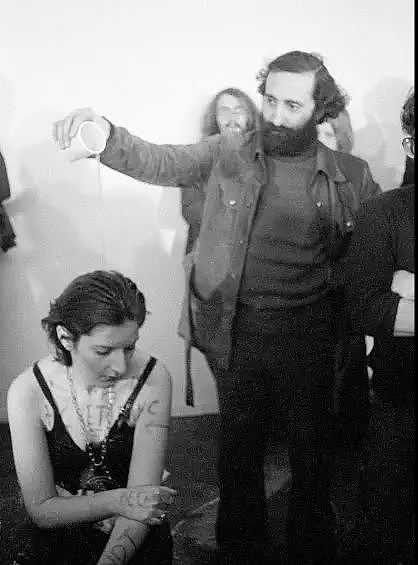

“我是物品。6小时内,你可以对我的身体做任何事,由我自己承担所有责任。”

1974年,意大利那不勒斯。

28岁的玛丽娜·阿布拉莫维奇,在说完这句话后将自己麻醉,任人摆布。

她面前的桌上,有面包、水果、酒、玫瑰、口红,也有绳子、刀和一把有子弹的左轮手枪。

这,就是玛丽娜的行为艺术成名作,探索人性的《节奏 0》。

23岁的她试图探索人性,这个作品也确实是她成名的开端,以至于最后被尊为“行为艺术之母”。

可她那时候还太年轻,不知道所有命运赠与的礼物,早已在暗中标好了价格。

窃窃私语的观众们开始上前与玛丽娜互动,一开始,场面还算温馨平和。

有人上前亲吻玛丽娜,也有人将鲜花放在她手上。

但很快,事态就开始往不可控的方向发展。

有人用口红在她脸上乱画,剪开她的衣服,让她的身体裸露在众人眼前。

一个男子用刀片划伤了玛丽娜的脖子,不停地舔舐流出的血液。

一个尖而细的女声说:“哎,快去睡了她!”

“不行——这里人太多了。”

人性的丑恶慢慢笼罩展场。一个阴沉的矮个男子让玛丽娜在之后的好几个月夜夜做噩梦:

他给手枪安上子弹,让玛利亚用枪指着她自己,并且用玛丽娜自己的手指去扣动扳机。

可玛丽娜被麻醉了,根本动不了。她还签过协议,对一切后果负责。

眼看着扳机即将被拨动,观众们终于开始上前制止,夺下枪,赶走了男人。

六个小时过去,刚与死神接过吻的玛丽娜恢复了知觉。她赤裸着上身,不住地流泪。

她走向观众,想要说点什么。观众们如梦初醒般逃离现场,无法面对玛丽娜。

当晚,她沉浸在白天的痛苦中不可自拔,翌日醒来,发现一夜白了大片头发。

凭借着这件行为艺术作品,玛丽娜一战成名。

可有人因此嘲笑玛丽娜,笑她忽视人性的丑恶,差点丧命是活该,玛丽娜反驳道:

“人们总是害怕简单的东西,我们害怕痛苦、我们害怕受苦,我们也害怕死亡。”

“可痛苦与恐惧会逼迫我们思考。”

在痛苦和快乐中挣扎,在黑暗中雕刻出光,这是玛丽娜的一贯作风。

她出身南斯拉夫的军人家庭,父母很严厉,从小对她进行军事管制,20多岁还有门禁。

可祖母对她如春风般温暖,常带她去教堂做礼拜,“愿主保佑你!”

从小在政治和宗教中纠缠的她开始从事行为艺术。

“我向观众展现这一类的害怕,利用观者的能量,将身体推到极限,然后在恐惧中解放自己。”

确实如此。在麻醉自己、任人支配之前,玛丽娜就做过很多靠伤害自己来完成的作品。

18岁时,她创作了《节奏10》,准备了10把刀,左手摊开在白纸上,拿刀在指缝中间来回扎。

每次扎到手,玛丽娜就会呻吟一声,换一把刀,直到10把刀全部用完。

有人质疑她,“这样不过就是当众伤害自己,有什么意义?”

对此玛丽娜回应:

“欢乐不能教会我们什么,痛楚、苦难和障碍却能转化我们。”

“痛苦使我们变得更好、更强大,让我们认识到生活于当下时刻的至关重要。”

在《托马斯之唇》中,她用剃刀在自己的肚子上划出一个五角星,血液顺着皮肤缓慢滴落。

鞭笞、冰冻和刀割,还和富有深刻涵义的五角星挂钩。更多选择,更多痛苦。

可一直靠痛苦来创作是不行的。玛丽娜只有一条命,长期自残让她开始早衰。

而且,把展示痛苦作为一种艺术形式,很多观众看不懂,也就不买账。

越来越多的质疑让玛丽娜陷入了严重的自我怀疑:

“如果这些向观众展示的东西不能被看懂,那这到底有没有意义?”

幸好,在即将被自我怀疑淹死之前,玛丽娜抓住了一根救命稻草。

1975年,29岁的玛莉娜在荷兰的一档节目上遇到了“梦寐以求的男人”,乌雷。

两人同月同日生日,还都是艺术家,乌雷身上有股令人难忘的热情。

二人很快打得火热,成了艺术圈的神仙眷侣。

彼时贫穷的他们住在卡车里,“车里有我们,还有一只狗,我觉得这就是整个世界。”

在跟乌雷的热恋中,玛丽娜发现了痛苦之外的艺术源泉——爱。

她开始和乌雷合作作品,件件都与爱有关,完美演绎了一对恋人从热恋到结束的种种状态。

和痛苦不一样,每个人都能理解爱。玛丽娜的热情,通过那些作品很好地传递到了观众心中。

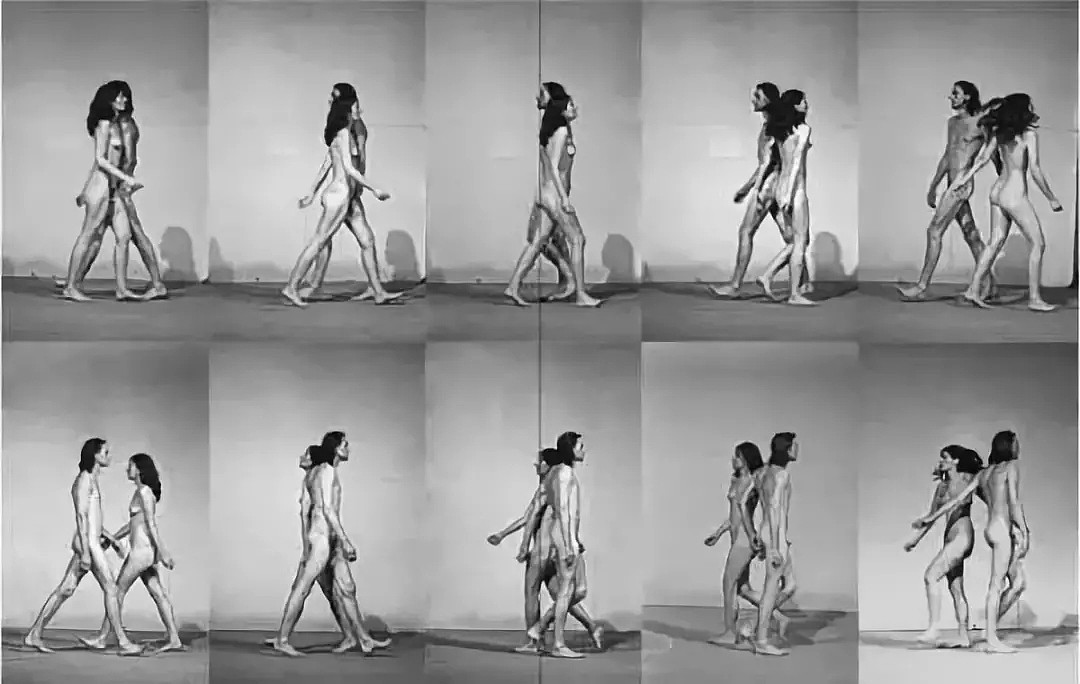

相识数月,这对不断探索彼此关系的热恋情侣就创作出了《空间关系》。

赤身裸体的二人向对方跑去,轻微接触然后擦身而过、往复循环,碰撞越来越激烈。

最后,两人几乎是疯狂地向对方冲去,结结实实地撞在了一起,玛丽娜甚至被撞倒。

刚开始恋爱,“想要与你接触、碰撞,融化在你的爱里,与你合为一体。”

在作品《呼吸》里,两人把鼻子塞住,面对面跪着,嘴封在一起,同呼吸,共命运。

一点点空气,两个人循环呼吸19分钟,几乎窒息死去。

扩音器将他们的声音放大,呼吸声,喘息声,最后还有哭声。

“世界将我包围,誓死都一齐,壮观得有如悬崖的婚礼。”

乌雷被玛丽娜称为“史诗般的男人”,确实,他是个好同事,可绝不算是个好情人。

这个浪荡子有三大爱好,吸毒,喝酒,搞小三。两人不时开始冷战,发生争执。

在《时间的关系》中,二人将发辫绑在一起,背对彼此一言不发,长达17个小时。

“我们背对背拥抱,滥用沉默在咆哮。”

沉默过后是争吵。在《啊啊啊,啊啊啊》中,他们面对面地向对方大喊。

两个人向对方不停歇地大声喊叫15分钟,直到嘶哑发不出声音为止。

情侣的交谈与争吵就是这样。小部分是为了沟通,大部分是为了宣泄情感。

争吵过后,是更激烈的冲突。秋天,他们合作《光/暗》,互相给对方耳光。

“来啊,互相伤害啊。”

可玛丽娜还是深爱着乌雷,不舍得分开。虽然感情已有间隙,但她选择了原谅。

众所周知,争吵后和好的恋人感情会有小幅度回升,玛丽娜比较野,直接回升到玩命。

在1980年的《静能》里,乌雷拉着毒箭,箭尖对准玛丽娜的心脏,持续4分40秒。

稍有闪失,玛丽娜就会性命不保。她心跳很快,可并不害怕。

场内有伤人的毒箭,也有绝对的信任与伟大的爱之力。

“我如此相信你,甚至愿意把生命交到你手里,给予你伤害我的权力。”

可这种无保留的信任,大约还是所托非人。

乌雷再次明目张胆地出轨,甚至还家暴玛丽娜,两人又提分手,关系降到冰点。

那一年,二人合作《触点》。

四目相对,二人的指尖非常接近,但心已死了,大约永远再不会接触。

此时的二人已经相爱12年,是全球行为艺术界最耀眼的CP。

玛丽娜不愿失去这个胜似亲人的爱人,以及最好的艺术搭档。

她从梦里获得启示:给自己和乌雷一段时间,好好想想。

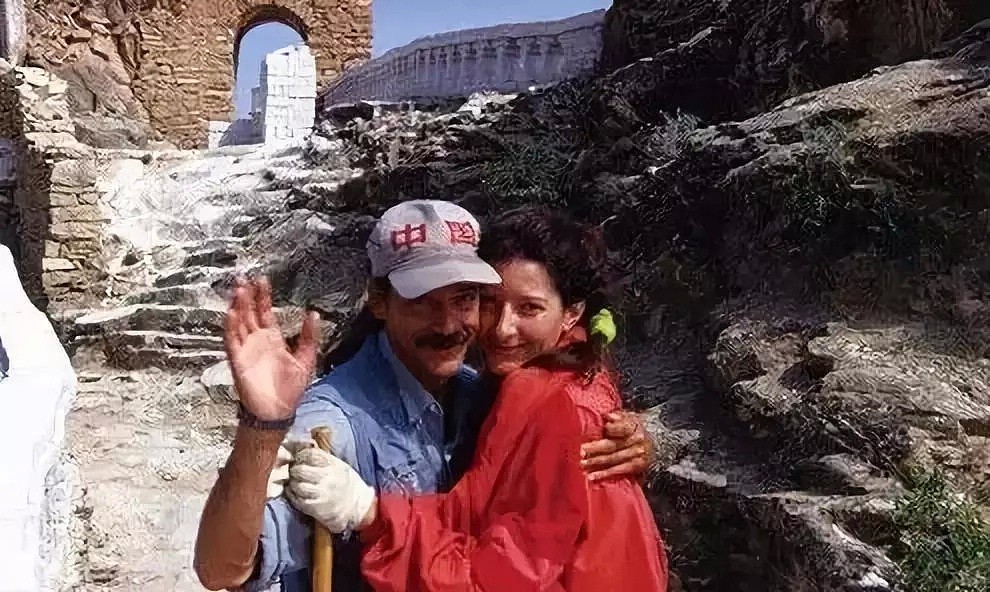

1988年,这对艺术情侣在中国合作了最后一件作品,名字叫《情人》。

玛丽娜从长城最东边往西走,乌雷从长城最西边往东走,穿越4000公里的路,然后在中心点汇合。

历时三个月,衣衫褴褛的玛丽娜和乌雷终于汇合。

“我们互相拥抱,他不断向我倾诉一路的行程,我们那么亲密,又那么疏离。”

玛丽娜心中又一次燃起了对对方的希望,结果在汇合的第二天被乌雷亲手浇灭:

死性不改的他,搞大了中国翻译的肚子。

二人旋即分手,再不往来。乌雷退出艺术圈,跟中国翻译结了婚。

失去了一切的玛丽娜孤身一人回到欧洲,爱和艺术都没了,魂都丢了。

像每个失恋的女性一样,她一头扎进了消费主义的浪潮中,买买买,花花花。

一段时间后,玛丽娜恢复了以往云淡风轻的样子。起码看起来如此。

她开始转型:独自探索爱的含义,而且从情人间的小爱,探索到带有普世价值的大爱。

在《巴尔干巴洛克》里,她连续六天刷洗了500只母牛的头骨,洗不干净血,也洗不干净战争的丑恶。

“为什么世界要承受那么多战火和恶意?那些腥臭的记忆,居然被记在课本里,反复提及。”

她没有放弃艺术,但在做艺术的同时,她开始盛装出现在镜头前,登上舞台和时尚杂志的封面。

大艺术家愿意下凡了?媒体需要这个噱头,玛丽娜也享受曝光和观众。

每到一处,当地的观众就像朝圣一样围着她;

几千万美金的房子,玛丽娜只需要30秒就能做出决定:“我要了,刷卡。”

从前做行为艺术很难获得的金钱,现在可以以出场费和广告费的形式获得。

玛丽娜很快身家过亿,“行为艺术之母”的名号和世俗意义上的成功,双丰收。

有人哪壶不开提哪壶,问她知道乌雷怎么样了吗?

玛丽娜回答:“我们分开很久,已经不联系了。”

独自上路的她一直没有放弃行为艺术,而是靠着名声和活动去往更高的艺术殿堂。

2010年,玛丽娜的艺术回顾展在世界三大现当代美术馆之一——纽约现代艺术博物馆展出。

她在博物馆的中庭放置了一张木桌和两把木椅,每天坐满7个小时,和每个愿意坐下的观众对视。

展览持续了两个半月,迎来了75万人次的观众。

Lady Gaga来了,石头姐也来了。

全纽约一共就851万人,相当于十分之一的人去了这个展览,然后排队数小时,只为和玛丽娜对视一眼。

玛丽娜坐足736小时30分钟,一言不发、面无表情接受了1500多个陌生人的对视。

很多观众刚跟玛丽娜对视了十几秒,就开始流泪,甚至哭得不能自已:

“虽然没有跟她交谈,可觉得好痛苦、好寂寞,喘不过气来,言语表达不出的心痛。”

可玛丽娜总是面无表情,只是简单地回应:

“我们都很难领悟艺术的意义,那需要一些时间思考。”

展览接近尾声,来的人越来越多,而玛丽娜的冷静和克制也被终结。

一个人的出现让老僧入定的玛丽娜动容:

那个曾与她相恋12年、分别22年的“史诗般的男人”,乌雷。

他们伸出双手,22年没有接触过的两个人紧紧握住了对方,冰释前嫌。

观众们感动落泪,掌声雷动。

假若他日相逢,我将何以贺你?以眼泪,以沉默。

“每个人身上都拖着一个世界,由她见过、爱过的一切所组成。她总会不断回到那个世界。”

这是施特劳斯《忧郁的热带》中的一段话。对此,总是在痛苦中寻找光明的玛丽娜有补充意见:

“一个艺术家不应该爱上另一个艺术家,因为一旦分手,会一同丢失爱与艺术,太痛了。”

“但绝对不能因为怕失去而放弃爱。要在黑夜中追寻,把爱当作生命。”

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64