新西兰疫情补贴又来了,最高可领$21500!男子自述去中国体验:“前往未知的新冠世界”(组图)

再度封城之后,对很多人来说,唯一的安慰可能就是政府的疫情补贴了。

就在刚刚,政府正式敲定了针对企业和个人的新冠帮扶计划。来看看你能不能申请!

Resurgence Support Payment:

从3月4日(明天)下午1点开始,全新西兰的公司,只要符合标准,均可通过IRD申请Resurgence Support Payment。补贴将从3月8日开始发放。该补贴计划的申请截止日期为3月22日。

要符合Resurgence Support Payment的申请标准,在警戒等级上调之后连续七天内,企业的收入要比警戒等级上调之前六周内的常规收入低30%。

本次所说的六周的对比,采用的是2月14日之前的六周。如果是季节性的生意,那么企业必须证明比去年同期下降30%。该补贴包括1500纽币的补贴,以及每个员工400纽币的补贴(员工数目不超过50人),可领取的最高值为21500纽币。

此外还有工资补贴,符合条件的企业可以两个都申请。工资补贴:要申请工资补贴的话,雇主必须证明,相比起2月14日之前的六周内常规双周利润,目前的双周利润下降了40%。该补贴将会以双周的形式发放,总的补贴将会与三级或四级警戒的持续时长相匹配,且将四舍五入到最接近的双周。

早申请的雇主将会从3月8日开始领取工资补贴,在3月8日至3月21日之间申请的雇主,则从申请日开始发放补贴。在补贴期间,雇主需要承担相应的义务。补贴额为每全职员工每周585.80纽币,每兼职员工要么为350纽币每周,要么与其常规收入持平。

新西兰人一年后重返中国

自述住套房点外卖的21天隔离生活

见多了中国人到新西兰隔离的体验,最近,久居中国的新西兰商人David Mahon描述了自己从新西兰回到中国的历程,刊登在NZ Herald。

从新西兰人的角度看中国,作为华人感觉还是有点新奇的。

文中不免掺杂着西方视角对中国的偏见,但总体来说,意外地很客观。他写道:

“要离开(新西兰)这个安全又遗世独立的国家,前往未知的新冠世界,我有种使命感,但同时还有一种未知的感觉——对要接受的卫生筛查流程的担心,远远大过感染疾病本身。”他乘飞机首先从奥克兰前往广州,面对21天的隔离。

尽管被他称为“未知的新冠世界”,但对比一下就发现,广州近期疫情新增均为境外输入,确诊总数也仅有2215,比新西兰还少,人口却是新西兰全国的三倍。全文如下:

奥克兰机场,临近午夜时分,零星几个带着口罩的旅客和机场员工从关着门的商铺和餐厅门前经过。大家各揣心事,或者盯着亮着光的手机屏幕。

旅客看起来都偷偷摸摸的。登上飞往中国广州的航班时,焦虑的情绪甚至清晰可见。

我原本只是从北京回来临时逗留一下,毕竟我从上个世纪八十年代就已经住在北京了,结果却没想到在家乡、也是我的出生地——奥克兰滞留了一年的光景。

这一年里,我跟亲人朋友之间的纽带更加密切了,也经历了新西兰抗疫的非凡过程。

现在我要回中国了。我的商业伙伴在过去一年里,努力为客户服务,同时还要维持住偶尔封城时的士气。中国人民也很遵守政府的要求,是出于一种团结的气概,而不是对当局的恐惧,尽管西方媒体一直渲染中国独裁这种陈词滥调。

现在,要离开这个安全又遗世独立的国家,前往未知的新冠世界,我有种使命感,但同时还有一种未知的感觉——对要接受的卫生筛查流程的担心,远远大过感染疾病本身。

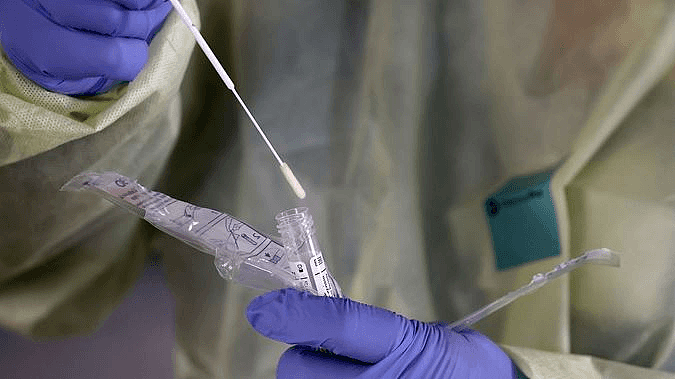

等待着我的是在广州隔离21天,要一直待在房间里,到了北京还得居家观察一周,期间要定期做鼻咽拭子检测。航班上只有点饼干和坚果,全副武装的机组人员时不时会出来添点茶。

在这11个小时的飞行中,我们要穿越5个时区,黑漆漆的机舱里,零星几个旅客之间也并没有多少交流。凌晨4:30,珠江三角洲的城镇光彩熠熠,就像是一串断了线的项链。

身着全套白色防护设施的机组人员又出来了,他们穿行在机舱里,唤醒乘客、添些茶水。全程穿着这样的衣服,他们恐怕很难受吧。

广州机场里也同样是空荡荡的,同样裹得像北极熊的工作人员,操着带有浓厚的粤语味道的普通话宣读了一些卫生条例。

旅客间的恐怖情绪在蔓延。有些孩子感受到了大人的焦虑,开始哭闹起来。中国目前绝大多数病例都来自边境和隔离设施,所以可以想见,工作人员也很焦虑。有些人说话依然清晰沉稳,有的人却横眉冷对、机关枪一样毫不留情。我询问一位女子刚刚她说了什么,没想到她说得不光更大声,还更快了,瞪着眼睛,满眼恐惧。

我经过了一排桌子,全副武装的卫生部人员友好地招手让我过去,没人想要应对我这个唯一的外国人。

最后我走到了一个20多岁的女子的桌子前面,她用英语问了我一些问题,可是我没听懂。我跟她说:“我会中文,请说慢一点。”近来,许多新西兰人选择不使用新冠追踪app,但在中国,政府已经替大家做好了选择。中国新冠死亡率不到百万分之四,全社会的经济都已经大体恢复了。相比起来,英国每百万人即将突破1750的死亡率。

我跟客户、同僚、朋友(其中有两位是科学家)聊了不少,现在我有合理的理由相信,中国报告的病例数据很可能是准确的。

等待检测的时候,大家都偷偷摸摸地瞧那些从检测室出来的人。

走廊里,我们能听到人咯咯叫的声音、听到有人吸气、哭闹、甚至抗议的声音。我一直在安慰自己,不会比在奥克兰更不舒服,仅仅是不舒服而已。

检测过的人,匆匆领了行李离去。有些人气冲冲的,但大多数人都很佛系。我所在的检测间里,一位主管在叮嘱正打算给我做鼻腔拭子的护士:“不是那样的。多做几次你就明白了。”

原来那天是她上岗的第一天。鼻咽拭子让我有咽喉反应,还不自主地吸了吸鼻子,但并不怎么痛苦。

我谢过她之后,就走了。我的中国朋友告诉我,要避免被丢在一个偏远郊区的二星宾馆中度过三周,我得主动要求住南航酒店,除非明确知道巴士是开往这个酒店,否则就离队继续等。

我期望能住进一个大房间,光线充足,窗户能打开,窗外能看到葱葱郁郁的山,山上甚至有一座寺庙。我被带到排队的地方,大家都带着口罩,各怀心事。

人和行李都略有些拥挤。穿防护服的工作人员还在交代各种事宜,大家却在手忙脚乱地装行李。最后我终于排到了一个位子,但是靠背是坏的,我把包放在膝盖上抱着。15分钟之后,我们就来到了一个大的机场酒店。

入住的时候,我问:“有没有光线充足的房间?我并不要求要特殊照顾,只不过在这里我要待21天。”穿防护服的人点了点头。

我们加了微信,接着我就拖着行李过了一个检测体温的装置,然后才坐电梯上了九楼。房间很大,光线很好。我能看到远处黛色山峦的映衬之下,近山是绿色的,但没有寺庙。

隔离的日子就这样开始了。卫生人员很友好,每天回来检测体温两次。一日三餐都装在塑料盒子里,被送到房门口,虽然乏味但至少量是很足的。

没几天,我就让他们不要送餐了,改从附近的餐馆叫外卖。窗户只能打开几厘米,但是拧开了窗户上的拉扣之后,我就关了空调,房间里全是冬日清新的空气的味道。

想着酒店里应该没住满,我便问了前台,要是有套房空出来,能不能给我换一间。两天之后,我就坐在了一个面积很大、朝东的,两房的套间,只多花了一点点钱。而且他们还满足了我另一个要求——健身单车。

专题:世界各国应对新冠肺炎疫情进入专题 >>

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64