饥饿的余震: 上海封控一周年回忆录 (组图)

“我是结结实实饿了整整一周,”赵梨说。那时是2022年6月中旬,上海长达两月的全城封控刚结束,她身处黄浦区的一处酒店式公寓,访谈一半以上的时间都在讲述封控生活中“吃饭”与“挨饿”的经历。

即便已经处在“全面恢复全市正常生产生活秩序阶段” ,赵梨仍会在买东西上“犯一些很有意思的问题”:一是执着于在每日优鲜、盒马、叮咚买菜等电商平台开放新一天物资选购的固定时间浏览一遍这些 App,虽然她也“努力让自己从这个 PTSD 走出来,不要再去琢磨今天平台放什么吃的了”;二是会在无意间重复购买,于不同平台下单同样的东西、或是在一个平台上买同一物品两次,因为封控期间“平台会突然取消订单,那就尽量多买。”虽然距离上海封城已一年、食物供应早已复常,封控期间的食物短缺仍在上海居民的生活方式上留下了或明或暗的印记。

去年春天,在这座被迫骤然沉默的城市里,食物匮乏成为大多市民共通的体验,而身体条件或居住环境的限制使老年人和残障人士的处境更加艰难。他们经历的忍饥挨饿成为难以消弭的创伤,在“特别高强度的、每天都要经历的”匮乏感袭击之后,赵梨直言自己“还在余震当中。”

红枣糕和地瓜:封控中的老年人和残障人士

2022年3月28日,上海浦东进入全域严格封控管理;4月1日,浦西也随之封控。在这份官方的时间表之外,已退休的宋思女士早在3月14日就被封闭于闵行区吴泾镇一小区,因为“刚开始说是封控两天,检测一下”,所以宋思和老伴“都没重视”,结果附近的几个楼栋都出现了确诊病例,就一直封控到了6月1日。在全城封控之前,宋女士就已经遇到了一次食物短缺:“刚开始没有发政府物资,大概一个礼拜没有新鲜蔬菜,光吃干菜你想想,总是吃了两顿以后就不想吃了,你说不担心是不可能的。”

虽然“上海发布”宣传口径中屡屡提及针对老人和残障人士的“应急特需保供机制”,但具体执行落在了本就疲于应付核酸检测等日常防疫任务的基层官僚和志愿者身上,导致各区、各街道乃至各住宅区的情况都大相径庭。当“团购”成为封控期间重要的采购来源时,“手机还玩不来”的老年人便只能通过政府分发的基础物资维生。谭昀昀在徐家汇街道做“团长”期间遇到了一户阳性居家隔离的老夫妇,非常想吃红枣糕:“那个老先生跟我说他老伴非常想吃甜品,你要知道,如果一个人没有团购过,那意味着他没有吃过任何甜的东西,因为政府、街道发的物资都是基本生活物资。一开始我们第一次团蛋糕,都被怀疑是非必要物资,都内心良心过不去了很久,因为让志愿者帮你送蛋糕这种不是蔬菜、不是肉。那次以后我就觉得,我真的认为甜品是必要物资,绝对的,你看那对老夫妇,他们就是为了吃红枣糕,他们吃了以后告诉我,多开心,吃了红枣糕多开心。”

老年人虽然在物资获取上存在信息差,但整体状况仍然优于身体残障人士。一位视障按摩师向记者讲述了同行的遭遇:上海封城期间身处浦东和徐汇疫情最严重地区的很多视障按摩师掉了不少体重,他们或是七、八人群租在小区、但与小区居民交往很少,或是住在非小区环境。按摩店老板平时包食宿,自己无需做饭,在封控时也就没有食物储备。政府物资要么没有、要么被半盲的同事抢走,食物价格又高到五包泡面500元。有群租在小区的视障人士,仅从居委、志愿者处得到一盆土豆和地瓜分食,最困难时七、八人每天仅靠一个地瓜维持基本的生存需求,有位97年的姑娘体重在封城期间从120斤降到100斤左右,说自己从未想过会挨饿,没食物的那段日子经常哭。

浦东一处视障按摩店的周边出现阳性后,虽店内没有新冠确诊者,但十多个员工争取店内隔离无果、被要求转移到方舱,转移后又无人照料,没有吃食,也断饮用水四天,被迫上抖音求救但视频都很快被删。

从变黑的土豆“读懂中国”

除了老年人口、残障人士这些因身体条件在通常状态下就较为边缘的人群,非小区住民在上海全城封控中也遭受了严重的生活失常、食物短缺。他们通常自己不做饭,依靠外卖或外食解决吃饭问题,封城期间自由流通的市场被迫失灵后,如何通过或正规或违规的渠道重新接入市场、倒逼政府负责则成为“吃饭”与“挨饿”的分界线。

赵梨当时所住的黄浦区一酒店式公寓因为住户少、无法凑满商家起送标准,不仅没有团购这一上海市民在封控期间最主要的物资渠道,政府物资也是“每天大家轮着给居委打电话折磨他们、控诉居委”求来的诸多“令人绝望的、难以描述的东西”,如居委在“控诉”下第一次发放的政府物资里的土豆都发霉了,赵梨眼睁睁看着土豆在冰柜里进而变黑后,决定留下其中一只开紫花的当作“上海封城的罪证之一”和“观赏植物”养着,她说“每次看物资的时候,都会觉得在这里读懂中国。”

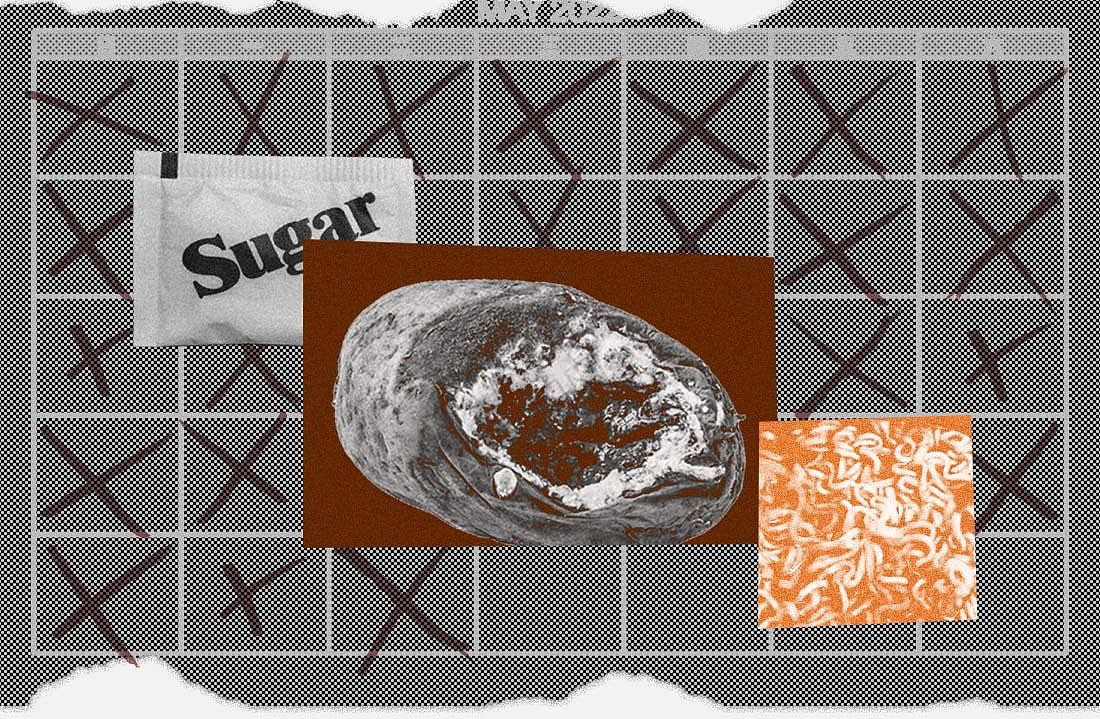

由于4月中下旬的政府物资质素恶劣、囤积的库存也无法得到补充,赵梨只能忍受饥饿、尽可能地节省,虽然吃食并非完全消耗干净了,但无法得到补给的精神折磨同未能吃饱的肉体折磨叠加在一起,构成了她对饥饿的感知。为了补充身体所需,她不得不翻找出家里买咖啡送的糖:“我长期跳舞和健身,非常注意控糖。但我有段时间真的东西不够吃了,我觉得那是非常难堪的、很难以回忆的一种难受的感觉。我朋友说你吃饭的时候吃然后加一口糖,耐饿,所以我真的那个时候在吃糖,而且这糖得省着吃,因为我一共才十几包糖。”

所幸在饥饿之苦达到顶峰的时期赵梨加到了一个回族人的物资采购群,同公寓的外国人纷纷逃离中国后也留下了巨量物资,于是封城前从未自己动刀做过饭、甚至没有筷子的她在邻居的周济下开始学习做饭。她向记者直言上海封城期间的物资匮乏不是因为粮食减产,就是“人为的控制、让人挨饿。当人饿的时候、没有力气的时候,就比较好管理。像我,一个坚决不做核酸的人,他说:你现在饿得不行了对吧?现在你做核酸你可以出去买面包,那我肯定做啊。那种挨饿的感觉是人可以做一切没有尊严的事情,只是为了要口饭吃。”

拿饥饿来控制人、要求做核酸的事的确发生在了去年春天的上海封城中。汪骆和那时住在松江区车墩镇一处批发市场的生活区,大多住民都是外来务工者,“旁边还有富士康和一些工业园区,有很多干日结工的,还有送外卖的、跑货拉拉的、跑滴滴的,或者做生意的也有很多在那里住的。”租期上可以日租也可以月租,租住环境上有群租也有公寓房,大多没有做饭条件。生活区从3月7日便先行开始了为期14天的封控,汪骆和按照镇上的说法囤了14天物资,楼下的食店仍可以正常做外卖,也可以下楼到超市买东西,因而3月份饮食上并无大碍,囤积的物资也没怎么动。

到了浦西4月1日伊始的统一封控时期,楼下的店铺“都不让营业了,全部关闭了,当时居委也没说买东西囤东西,也不知道。” 汪骆和仍有3月7日那一轮先行封控剩下来的物资勉强撑一撑,但周围的年轻人很多“都说封个几天就没有囤东西”,只能晚上从楼下超市的小门偷偷买点物资,但超市的存货“一天就卖完了。”

租住在区内的不少年轻人都是希望来上海找份工作,结果一封控“估计工作也没找到,钱也是花得差不多了”,于是有很多人聚集抗议,“有的小青年他爬到楼上、趴窗户上一直站着。”迫于压力,街镇同意安排生活区内住民每日的餐食,但领餐和做核酸是绑定在一起的:“有的时候过个几天做一次核酸,给你发个餐票,每天早晨有防疫人员在楼下等着到点以后吆喝一声,早晨给你发一个包子、一个馒头,再发一桶泡面或者发一袋泡面。到晚上五点多的时候,防疫人员再过来,再拿个喇叭吆喝一声下来领盒饭了。给你的饭票上面有日期,帮你领一次、划一次日期。”虽然有政府发放的一日三餐,但汪骆和总还是吃不饱,解封后离开上海回山东老家时,他从哈啰出行上找的顺风车,同车的“四个人没有一个说上海好的,都是挨饿的,当时很多人吃不饱饭。”

受访人里经历最为坎坷的是余娜,她辗转的隔离经历长达4个月。2月从香港入境,在东莞完成14天集中隔离后,被老家拒收,于是飞至上海,本打算在上海的酒店完成剩下7天的居家隔离,但却在第6天被确诊新冠,被转移到方舱住了13天,兜兜转转直到3月末才从黄码酒店恢复自由身,寻到了黄码酒店附近的一处愿意接受确诊康复者的快捷酒店住下后,转眼又是浦西统一长达两个月的封控。

余娜说自己所处的快捷酒店是“三不管地带”,封城前期没有街道办或居委会的管辖和帮助,主要是同酒店管理人员接洽,虽然也有活动范围较大的好处,但在5月前从未收到过任何政府物资。酒店会包一顿早饭,但早饭从封控伊始的“又有蛋炒饭又有鸡蛋又有菜又有粥”的丰盛,逐渐减少至杨浦5月静默期间的“只剩下一根油条和一碗米饭。”午饭和晚饭则需要另外解决。一开始酒店帮住户联系到了一位配餐阿姨,但余娜怀疑是“黑心的关系户”,因为餐费一涨再涨、食物质素却逐渐从正常两个菜跌落至“一点点饭,而且是那种很差劲的饭,全是胡锅巴的饭上面一点点番茄炒蛋加一点白菜丝。”不堪忍受现状的余娜在酒店群内提出更换供应方,酒店的回应是“有本事你们自己找”。

在尝试美团团餐因不达起送标准失败后,余娜在饿了么上找到了一个个体户:“就住我们对面社区,真的是良心商家,30块钱一份两荤两素,吃得不错。但是大概5月中上旬到下旬这段时间,杨浦区疫情突然爆发,每天都是几百例,控江那边瞒报导致其实数据都是假的,就静默了。外卖小哥等人员都不能流动了,这个良心商家也被社区的人给举报了,我们就吃了两个星期泡面。他跟我们说他也非常难过,知道我们在挨饿,但他再一次被举报就要被吊销营业执照。”

除了酒店内人员的食物极度短缺,余娜提到静默期期间酒店的前台有分享说附近医院的一位保安没有食物:“医院也不管他,他太饿了,走了大概一点几公里到我们酒店去前台求吃的。我们酒店前台就把能找到所有的吃的都给他了,跟我们讲:太可怜了,都找不到吃的。”

在团餐供应个体户被举报中断服务后,余娜向记者表示自己只能早上吃酒店包餐大幅减量后的油条和米饭,中午吃泡面,“晚上就不吃,可以节省一点。”这样度过了两周,回到老家时才发现暴瘦了12斤。

封城一年后:饥饿的余震

上海全城封控伊始的一周年后,赵梨离开了上海在海岛疗养。汪骆和在江苏一家公司工作,问及上海封城期间印象最深的事,他说:“就是没吃饱饭的感觉,饿得慌,进入社会还从来没有吃不饱饭;还有一个人在屋里没法出去的空虚、烦躁的感觉”,但总之“事情已经过去了。”

入职了上海一家国企的余娜正在纠结要不要入党,“我们国企入党的人特别多,同一期进来的几个校招生虽然都知道入党在国企容易晋升,但我们都不乐意入党。我也想逼着自己入党,可我提笔就是写不下去入党申请书。”她继续谈到对中国未来的预期,觉得在一个越来越极权的国家里,有“党员”、“国企”这些身份的保护会更安全,因而还是会“逼着自己去写一份申请书、去写思想报告。”

入职后余娜有主动问过几个同事在上海封城中的状态,有位基层员工和她诉苦,讲自己那时被留在国企大楼值班,回不了家又日日加班,“但他不愁吃,他无法理解为什么我在那段时间甚至挨饿了两周,每天就吃一碗泡面,瘦了12斤,他没有办法接受。”当问起她在国企的工作感受,她直言“体制内还是很舒服的”,只觉得在体制内待久了很难去“体会外来务工者、因机缘巧合留在上海自费住酒店的人和睡桥洞的这些人的利益,他没有痛过,他以为大家都跟他一样有吃的。”

回访她重提上海封城的经历时,她一再表示自己心态很好、比较乐天,讲着讲着就开起玩笑来,说觉得“已经走出来了,反正一辈子很短,忍一忍一会儿就死了。”记者随她一道笑起来,却不知这笑是否合时宜,那感觉比悲伤快乐,但比快乐悲伤多了。她最后说:“大家可能觉得在封城期间所有人都受了一定的苦,所以就没有人在意你究竟受了什么苦。”

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64