史双元:说乌鸦之第三章,失势的乌鸦不如鸡(组图)

天下很少有不过气的明星,乌鸦崇拜也是如此,历久必衰啊。到后来,乌鸦还落到万人嫌的地步,真是失势的乌鸦不如鸡!

那么,这种变化又是怎么发生的呢?

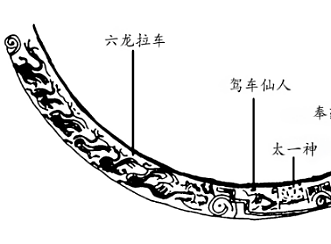

首先,乌鸦载日,并非独家经营,除了乌鸦载日,古代还有六龙驾车、羲和驭日之说。

《楚辞·离骚》云:“吾令羲和弭节兮,望崦嵫而勿迫”。东汉·王逸《楚辞章句》注:“羲和,日御也。”明确了羲和是太阳神的专职司机。弭节:放慢节奏。崦嵫(yān zī),日落之处,据考证,地在甘肃,当然,这应当是东夷或楚国人的视点,崦嵫在大西北,那就是天涯了,古人的想象也就这么远。诗句的意思是:我要让车夫羲和放慢节奏,快到太阳歇脚的崦嵫了,着什么急呢,怎么过都是一天。

唐代官修类书《初学记》卷一引用了《淮南子·天文训》中的有关故事并加注云:“日乘车,驾以六龙,羲和御之。”这就比乌鸦驮着太阳的形象堂皇、规整多了,乌鸦不让位不行啊。

关于羲和的身份和性别,还有不同的说法,但羲和为日驾车是被长期认可的神话。如魏·阮籍《咏怀八十二首》有句云:“愿揽羲和辔,白日不移光。”(我就想抓住羲和驾马的缰绳,留住太阳不要移动。)唐·孟郊《感怀》:“羲和驻其轮,四海借余晖。”大意是:请羲和拉个手刹吧,四海之内皆兄弟,借个光呗!

图片来源于网络

(东汉半圆方枚画纹带神兽镜)

人君多自比为太阳,随从也要体面,六龙拉车、羲和驭日很有架势,乌鸦即使有三足,也就是小鸟一枚,不合适。乌鸦驮日应当是早期神话,是原始社会初级阶段的酋长式太阳神的配置。

除了日中有赤乌的说法,与太阳有一定关系的鸟还有天鸡、重明鸟、凤凰等。就像选大片演员,大凡有两个翅膀、两条长腿的鸟都想去试镜,有的是竞争一号演员,有的给个B角也行,有的只演了个路人甲,不同的鸟有不同的角色分配,这也说明,不断有鸟来竞争上岗,乌鸦下台是注定的。

乌鸦跌落神坛,不仅是因为后浪中飞出了金凤凰,很重要的原因是,古人对动物神灵的崇拜,经历了实体崇拜到抽象崇拜的过程,图腾的神通也从单一功能设置转向综合功能的搭配。很典型的早期神灵F4组合叫做“四灵”,《礼记·礼运第九》卷四说:“麟、凤、龟、龙谓之四灵”,后来,更为流行的称呼是“四瑞”。和“赤乌”相比,这些后起的神兽都属于“组合图腾”,也就是将多种动物的特征融合到一起,以显示这种瑞兽的不同寻常,更为深远的含义体现在这些瑞兽代表的民族包容性和文化多样性的特征里。所以,有专家认为是古代部落融合过程中自然产生的现象,也就是小部落带着自己的图腾作为投名状合并到大图腾中的结果。

比如,龙就是由多种动物特征聚合而成。

一种很合理的解释是:羌人以羊为图腾,商人以凤为图腾,夏人则以蛇为图腾。部落间经常发生战争,强者兼并弱者,所以,氏族的图腾也在不断变化。例如,“蛇”氏族不断兼并“羊”“凤”“鹰”“马”“鱼”等氏族,被兼并的氏族首领也得保留个共和体管理小组委员之类的头衔,因此,“蛇”图腾上逐步增加了羊的角,鹰的爪、马的鬃、鱼的鳞等,还像“凤”一样能飞,渐渐融合成了华夏族徽—“龙”。

图片来源于网络

关于凤凰的形象,不同的书籍有不同的描绘,大致为:凤凰有鸡的头,蛇的颈,龟的背,鱼的尾,五彩斑斓的羽毛。或者说“鸿前,麟后,蛇首,鱼尾,龙纹,龟身,燕颔,鸡喙,骈翼。”(见《禽经》,旧题师旷撰、晋张华注。)对凤凰的合体形象的描写很合乎创造神兽的基本模式。

图片来源于网络

动物崇拜通关升级,虚拟综合,长时间操作加上群体投票认定,最终选择了龙凤崇拜。

龙凤崇拜,高端而不“洋气”,显赫又接地气,相比起来,乌鸦太平常了,乌鸦多一足也就等于六个手指,算不上重大异相,也达不到组合神兽的级别,乌鸦继续代表太阳有点说不过去了。随着龙与凤强势崛起,乌鸦崇拜让位与龙风崇拜。

到了汉代,乌鸦崇拜实际上已经成了记忆和述古,凤凰基本上取代了乌鸦。以前祥瑞大多是“赤乌集于屋顶”,到汉代变为凤凰扎堆出现,比如,《汉书·汉宣帝纪》中,“赤乌”已不见踪影,新时代的祥瑞代表“凤凰”反复出现,例子不胜枚举(以下举例太多,读者如果嫌烦,可以略过):

“凤凰集胶东、千乘。”,见汉宣帝“本始”元年五月;“凤凰集北海安丘、淳于。”见汉宣帝“本始”四年五月;“凤凰集鲁郡,群鸟从之。”(见汉宣帝“地节”二年夏四月);(汉宣帝)甘露二年春正月,诏曰:“乃者凤皇甘露降集,黄龙登兴,醴泉滂流,枯槁荣茂,神光并见,咸受祯祥。”

总之,你若生活在汉宣帝时代,你就会觉得很幸福,隔三岔五都能见到凤凰,那样的日子老好了。

远古乌鸦受宠的一大原因是他黑亮的羽毛,适合远古黑色崇拜的要求。在周秦以前,黑色确实是最威严的颜色,但黑色崇拜也不是唯一的选择,华夏境内色彩崇拜本来就是多元化。比如,与黑色崇拜相反的还有白色崇拜。

白色崇拜起源也很早,在战国时代就已流行,秦襄公居西陲而祀白帝,所以,汉高祖起兵灭秦,自称赤帝子杀白帝子。若追根溯源,早期秦人“上(尚)白”与殷商“上白”的记载颇为相合,而殷人“上白”在甲骨文中可以得到印证。

《汉书》《三国志》等史书载有白乌、白鸠、白鱼等祥瑞“井喷”式出现,后来还有白雉,白虎,白鸦结伴出现的记载。

汉代开始,有两次最重要的颜色选择,并奠定了中国古代真正的国色,一直影响到现在。

前面说到,汉初基本继承秦朝体系,包括法律制度,也包括颜色的选择,汉高祖时代,依然选用黑色作为国色。

到汉文帝刘恒时,总觉得不对劲,秦革周命,以水厌火,汉革秦命,为什么不改制呢?我汉朝应当是土德呀,土能克水呀!土德要用黄色,对呀,我汉家必须用黄色啊。汉文帝打算弃用黑色,改用黄色,这中间还有一些曲折。据《史记·孝文帝本纪》记载,汉文帝十四年,“鲁人公孙臣上述陈终始传五德(五行)事,言方今土德时,土德应黄龙见,当改正朔服色制度。”一句话,我朝这颜色得改一改了。天子让丞相考虑这个提议,丞相属于保守派,坚持当今乃水德,尚黑,没有同意改服色。

到汉文帝十五年,民间上报“黄龙见(现)成纪”(这个打报告的估计是安排好的民间代表),正式改用土德黄色,从此,古代中国变成黄色世界。

黄色崇拜被继承了下来,沉淀到了中国文化中。汉以后,黄色在中国被视为最高贵的颜色,代表着权力和尊荣,皇帝的龙袍、御驾等都采用黄色。到唐朝,黄色成了皇帝专用的颜色,造反者最美好的想象就是革命成功以后,“满城尽带黄金甲”,来个黄袍加身。

汉朝的颜色变革到此还没有结束,到东汉,又再次改为红色崇拜。(参见上一篇文章,此不复述。)

汉代是一个实验性选用国色的年代,最终沉淀为黄色和红色,也保留了赤乌颜色。

黄色红色流行以后,单一的黑色不再是尊荣的颜色。

有一种流行的说法认为:唐太宗李世民去世时,宰相房玄龄率领群臣为他哀悼而身穿黑衣,因此黑色被视为一种哀悼和悲伤的颜色。这个说法不能成立,房玄龄生卒年为579年—648年,唐太宗李世民生卒年为598年—649年,房玄龄先于唐太宗逝世,不可能为唐太宗送葬。一直到近现代,中国民间送葬一般都穿白衣,西方风俗流布中国以后才穿黑衣送葬。

但秦汉以后,黑色的人气确实逐步低落。

战国时代开始,某些地区,某些习俗中,黑色已经有贬义,黑色被认为是与低下阶层、奴隶和罪犯相关的颜色,战国就有罪犯被用黑色刺字的惩罚(黥刑)。

随着佛教的传入,黑色还被视为“无生”的象征,僧人多穿“缁衣”,“缁衣”就是黑衣,所以,如果高僧大德成为朝廷高参,一般称为“黑衣宰相”。

需要指出,对乌鸦态度的改变与地域文化有着更紧密的关系。

乌鸦在南方和北方本来就有不同的待遇。

在南方某些地区,乌鸦从开始就不受待见,乌鸦被视为恶俗之鸟,例如屈原 《九章·涉江》结尾部分“乱(“乱”是“总结”的意思)曰:鸾鸟凤凰,日以远兮。燕雀乌鹊,巢堂坛兮”,这里的“燕雀乌鹊”就代指流俗小人,这里的乌鸦显然是一种恶鸟。

成书于西汉的《焦氏易林》(或《崔氏易林》)中有多种贬低乌鸦的说辞,如《益之:坤》云“城上有乌,自名破家,招呼鸩毒,为国患灾”;《中孚之:大畜》“乌飞狐鸣,国乱不宁,下强上弱,为阴所刑。”这一些资料足以说明乌鸦在西汉或东汉〔1〕时期已经在某些地区成为恶俗、报丧、预示灾难的形象。

更南边的贵州苗族也认为乌鸦叫是不吉之兆,故有歌谣说:“今年乌鸦叫得恶,新坟埋在旧坟脚。爹娘会养不会配,拿把白米配荞谷。”〔2〕

宋以前,黄河文化、北方文化一直是主导文化,北方民族和政权南迁以后,也把北方的风俗习惯带到南方,南方地区更多地采取接纳和学习的姿态。

但随着南方经济日益发达,某些政权长时间扎根南方,南方文化的可见度越来越高。

特别是从宋代开始,南方文化与北方文化对峙,既接纳,也反哺北方文化,甚至影响到习俗的改变;这种文化变迁直接影响到了乌鸦的地位。

南宋开始,喜鹊上位,乌鸦被贬低。

南宋人薛季宣《浪语集》卷二《信乌赋》为乌鸦正名,开头就写道:“南人喜鹊而恶乌,北人喜乌而恶鹊,好恶之不同有若是。”

南宋洪迈《容斋续笔》卷三云:“乌鹊鸣,北人以乌声为喜,鹊声为非。南人闻鹊噪则喜,闻乌声则唾而逐之,至于弦弩挟弹,击使远去。”

随着宋代经济、政治重心的南移,尤其是南宋王朝定都临安以后,南方经济与文化日渐繁荣,南方人的“见识”也成为社会主流意识形态之一种,乌鸦代表不祥的观念也在社会上广泛流传。

乌鸦被视为恶鸟也与物质生活变化带来的审美观念的变化有关。

在上一篇文章中,我们介绍了,上古时代,中原居民以黑色为美,隐约可见,祖先从阳光炽热的地带走过来,一路上风吹日晒,带着黧黑的面容出现在黄土高坡,定居周原,以黑色为正色。其后,受到黄河的滋润,黄土地的养育,逐渐变为黄皮肤,并开始崇拜黄色。再往后,富贵人家的儿女,细皮嫩肉,以白为美。南方人近水,女子比较白皙,如杜甫就有“越女天下白”的夸奖。到宋代,除了贵族,民间也开始尚白,普遍以白富美为审美对象,南方文化中,黑色已经不受待见。

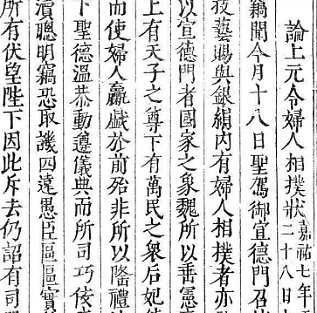

比如,宋代有女子相扑,多安排在男子相扑前进行,《武林旧事》称她们为“女飚”,“飚”这个词汇实在很“潮”。这些女相扑高手的主要任务是暖场,有时也跟男相扑手一样,在“瓦市诸郡争胜”。《梦粱录》《武林旧事》记录了杭州瓦舍好几位女相扑手的名号,其中有一位叫做“黑四姐”、你可以想象此女子之威风,也可以推断,“黑妞”是下层人民的代表,估计兼带搞笑的任务。作为吸引男性观看的女子相扑队,还是以白皮肤者为多:

图片来源于网络

电视剧《清平乐》中有宋仁宗上元节带着赵徽柔、曹皇后和心腹大臣在灯会上观看相扑比赛的情节,这个情节还真不是杜撰的,史书上确有记载。

仁宗皇帝此举,还惹怒了正人君子司马光,没过几天,司马光便上了一道《论上元令妇人相扑状》,严肃地批评了仁宗皇帝。司马光指出:“使妇人臝戏于前,殆非所以隆礼法,示四方也。”并建议:“仍诏有司,严加禁约,令妇人不得于街市以此聚众为戏。”

图片来源于网络

在这种崇尚白色,歧视黑色的审美心理影响下,乌鸦哪些原来被夸奖的品质全部变成了讨嫌的特征:乌鸦的羽毛呈黑色,给人神秘、阴森的感觉;颜色不吉利,长相也令人生厌;还有乌鸦的烟酒嗓子,损害了乌鸦原有的神性姿态,有一种令人不安的感觉。总之,它的一举一动、令人生恐,因此,在民间认知中,“老鸦叫,祸事到”,连没有组织、缺少训练的团队也被称为“乌合之众”,可见人们对乌鸦的厌恶之深。

我个人认为,可能还有一些其它因素,除了南方文化的选择,可能还有异域文化的影响。汉唐以后,在南方,特别是在泉州港一带,不少阿拉伯人留居中国,在阿拉伯文化中,乌鸦通常被认为是不祥之兆,具体说来,乌鸦被认为是勾结和背叛的象征。

与此相反的是,喜鹊越来越讨喜,叫声嘎嘣脆,羽毛黑白相间,十分悦目。中国四大民间爱情传说之一的“牛郎织女”有鹊桥相会这个情节,这明显是南方故事,做好事的不再是乌鸦(参见《说乌鸦(一)关于“义乌”得名的来历》,而是喜鹊来搭桥、帮助草根男子与仙女成就好事,差一点就写成了“红与黑”中国农村版故事。

到近现代,在中国文化中,喜鹊成了吉祥鸟,“四喜图”是明清以来最受欢迎的作画主题之一。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64